垃圾填埋場惡臭異味影響能有多遠?

近幾年,垃圾填埋場引起異味擾民事件頻發,媒體報道屢見不鮮,雖然國家和地方層面都在積極推動垃圾焚燒發電行業的發展,但由于我國地域廣、自然地理差別大、經濟社會發展水平不同,垃圾填埋可能在未來很長是一段時間仍作為我國主要垃圾處理方式。究竟垃圾填埋場的惡臭異味影響能有多遠?生態環境部惡臭污染控制重點實驗室深入調研了南方某大型垃圾填埋場,分析了填埋場的感官及物質濃度,量化了夜晚臨時覆膜對異味及異味物質的遮蔽效應,研究了不同情景下異味影響范圍,篩選了影響健康最主要的異味物質,該成果已于2021年3月在《Waste management》發表。

研究方法和發現

研究方法和發現

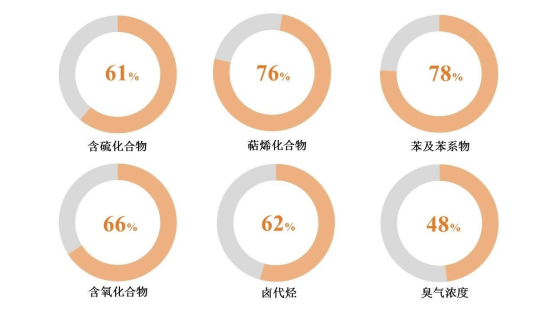

本研究利用風洞采樣器共采集66組樣品,測試分析得到垃圾填埋場填埋不同工段145種揮發性有機物(VOCs)及惡臭排放速率,其中填埋工段考慮了填埋場一天中的工作周期,包括高密度聚乙烯(HDPE)掀膜過程,垃圾傾倒填埋區,HDPE膜覆蓋過程、HDPE膜頂部4部分以及垃圾車傾倒平臺,研究發現,夜晚覆膜后VOCs同比下降66.80%,臭氣濃度同比下降48.26%,夜晚覆膜可有效降低污染物的散發。

覆膜前后,垃圾填埋場不同物質類別及臭氣濃度的削減率

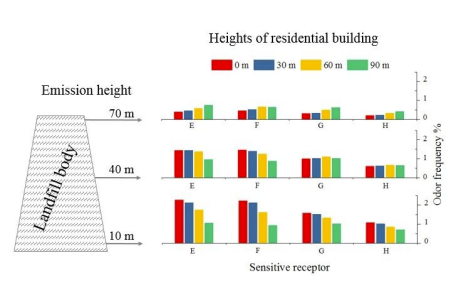

由于垃圾填埋場填埋面積及填埋高度隨著作業變化而變化,并且,惡臭投訴的居民區一般為高樓層,不同樓層高度居民可能感受到填埋場惡臭異味并不一致,因此,本研究計算了填埋場作業高度在10m、40m、70m,填埋面積5000 m2、6000 m2、7000 m2下,居住在10m、30m、50m、70m高度樓層人群受惡臭污染影響的變化。研究表明,隨著填埋高度的增加(10m-70m),居民區惡臭發生頻率增加約68%;隨著填埋面積的增加(5000-7000 m2),居民區惡臭發生頻率增加約28%;不同居住樓層居民惡臭發生頻率均不一致,評估時需考慮居住在高樓層的居民。

不同填埋高度下,不同居民區不同居住高度居民受到惡臭影響

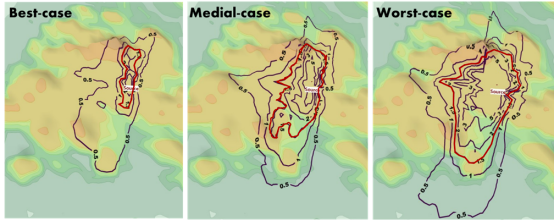

在上述研究基礎上,基于填埋場作業高度和填埋面積,定義了Best-case(70m、5000 m2)、Medial-case(40m、6000 m2)、Worst-case(10m、7000 m2)三種情景,以闡明氣味煩惱效應。在Best-case情景下,惡臭污染在各個擴散方向的防護距離0.3-3.7 km,影響面積約為9 km2;在Medial-case情景下,惡臭污染在各個擴散方向的防護距離0.7-6.8 km,影響面積約為31 km2;在Worst-case情景下,惡臭污染在各個擴散方向的防護距離1.4-8.4 km,影響面積約為57 km2。此外,本研究篩選了14種非致癌風險物質和6種致癌風險物質進行健康風險評估,研究發現,該填埋場鹵代烴特別是二氯甲烷的致癌風險和非致癌風險均較高。

三種情景下,垃圾填埋場惡臭影響

垃圾填埋場惡臭污染影響較遠,其惡臭問題已成為主管部門和周邊公眾關注的主要環境問題之一。垃圾填埋場需實施精細化管理,根據填埋垃圾處置量的大小,合理規劃垃圾填埋作業單元的大小及形狀,最大限度地減少暴露作業面面積;填埋作業的連貫緊湊是控制填埋作業區惡臭污染的關鍵,考慮傍晚及夜晚不利擴散條件,應盡可能避免在該時段進行作業;此外,作業期間應切實做好覆膜工作,可有效減少惡臭無組織排放量。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.03.055